こんにちは。

児童文学作家の嘉成晴香(かなりはるか)です。

先日、友人のお嬢さんが小学6年生になりました。

そして、教えてくれたんです!

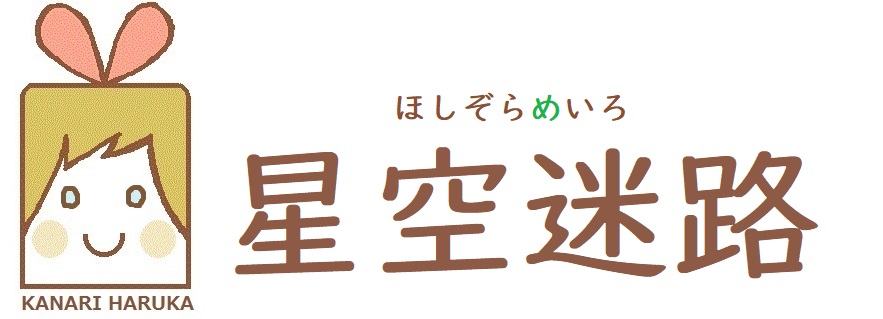

『流れ星キャンプ』小六の教科書に載ってるよ!

光村図書さんかと思います。

拙著『流れ星キャンプ』が、国語の教科書で紹介しているとのこと。

おそらく昨年度からかな……

本文が載るとかじゃないからか、私に直接知らされることはなかったので、

昨年はものすごーくビックリしたものです。(昨年も友人の子どもさんの教科書で知った)

自分の作品が教科書で紹介されるという喜び

大人になってからわかったことですが、教科書に本文が載るような作品・作者さんって、

ほんとに選び抜かれてるんですよね。

何年も前からそれは企画され、長時間かけて教科書は作られていると小耳にもはさみました。

これが、友人の一人から送ってもらった、掲載された教科書。

今年は小六になる子どもさんをもつ友人が数人いたので、何名かから知らせてもらいました。

はるか

はるか

うれしいなぁ。

ありがとうございます。

国語の教科書で私が好きだった作品「白いぼうし」「赤い実はじけた」「一つの花」

そういや、私も国語の教科書が大好きで、4月に配布されたその日に、ほとんど読んでしまっていました(笑)

物語が特に好きだったな。

中でも印象深かったものを、今回はご紹介。

あまんきみこ先生の『白いぼうし』は心のおくるみ

あまんきみこ先生の作品は、どれも大好き。

けれど、『白いぼうし』は私にとって格別です。

あたたかさが文中からあふれ出す、目で読むのに肌でぬくもりを感じる作品。

それはもう、心のおくるみのよう。

大好き過ぎて、この作品から発送を得た拙著がこちら『夢見る横顔』!

主人公の女の子(中2)のお母さんが、急に帽子屋さんを始める話です。

ウェディング用の帽子なので、一応「白いぼうし」。

ストーリーはちらりともかすっていませんが、あまんきみこ先生の作品に出会わなければできなかった物語です。

名木田恵子先生の『赤い実はじけた』はあこがれと現実をつなぐ胸キュンな物語

さて、お次は初恋もの。

名木田恵子先生の『赤い実はじけた』は、すばらしい。

初恋というか、初めての種類の愛情に出会う、というか。

確か国語の授業で、この物語を読み解いた最後に、なぜか絵を描くことがあって、

文字通りを描けば「赤い実をはじけさせる」様子を描けばよかったのかもしれませんが、私はそれができませんでした。

もちろん、この「赤い実」は例えであること、わかってたのもありますが、この「実」も、ただのフルーツとしての実でないことを

この時の私は感じ取ってたのかな、とも思います。

いつまでも心に残る物語って、いいですよね。

人生にはいろんなことがあります。

実になるまで育てること、実を結ぶもの・結ばないもの、時にははじけたり、ふみつぶしたり・ふみつぶされたりもします。

どんな実であり、それを見届けること、とても大切。

今西祐行先生の『一つの花』は戦争の怖さと身近であることを実感した物語

私の記憶で一番古い「戦争」は、幼稚園の時に聞きました。

意識したのは、やっぱり小学校に入ってから。

「戦後50年経ちました」と、ニュースでは流れていました。

当時の私はまだまだ若いので、「50年なんて、ものすごい昔!」と思ってましたが、今や75年以上経ち、

今の子ども達にとってはもっと昔になってしまっただろうなと思います。

そんな時に読んでほしいなと思うのは、今西祐行先生の『一つの花』です。

戦争が悲惨だということをダイレクトに伝える物語は多くありますが、この作品はどちらかというと「一見」ソフトです。

主人公は死んだりしません。

最後には、ちゃんと生き延びている姿が描かれています。

でも、その間の余白が、もう辛くて、辛くて。

戦時中の日常、きっと戦時中、小さい子どものいる家ならどこにでもありふれていたような物語。

子どもの明るさ、無邪気さと、世の中をおおう影の濃さが、客観的に見ると美しく配分されていて、

そのバランスが絶妙すぎて、今だからこうして文字で書けますが、初めて読んだ当時はそれが恐ろしかったです。

戦争ってものを、怖いと、それまで戦争ものはたくさん読んでいたはずなのに、初めて思いました。

そして、ファンタジーでも何でもなく、身近であり、それを生き抜いてきた人がいたことを知りました。

うちの子も、よく言います。「もう一つだけちょうだい」

サッとあげられることの幸せ。

自分が好きなものでも、子どもにはあげてしまう親の感情。

親になって、またちがった読み方ができるようにもなったなぁ。

今の教科書には、どんなのが載ってるんだろうなぁ。

きっとどれも、時には子ども達の心のおくるみになり、座布団になり、防空頭巾になり、スカーフになるような、すてきな作品があふれてるんだろうなと思います。

コメントを残す