こんにちは。

児童文学作家の嘉成晴香です。

私の年一の楽しみは、児童文芸家協会主催の「童話塾in関西」!

毎年、秋に京都で開催されていました。

残念ながらコロナの影響で去年は中止となりましたが、今年(9月11日)はオンラインで開かれることに!

第9回童話塾in関西のレポートはこちら:

第9回「童話塾in関西」へ参加してきました!

第9回「童話塾in関西」へ参加してきました!

実は私は今、産後すぐなので、もし京都で開かれていても参加は難しかったんです。

はるか

はるか

今回も、大満足(ほんとはもっともっと拝聴したかったけど)でした!

第10回童話塾in関西はオンライン!いとうみく先生と宮下恵茉先生の対談!

今回の童話塾in関西は、児童文学界の私のあこがれ、今をときめくお二人の先生の対談でした。

いとうみく先生と宮下恵茉先生です!(50音順)

私にとってのいとうみく先生

お二人のご活躍の様子は、検索するとたーくさん出てくるので割愛させていただきますが、

いとうみく先生は、数々の賞を受賞されている方で、私からすると新刊を出すスピードが半端ない方。

プロ中のプロ!ってイメージです。

小さめの書店さんに行っても、必ずいとう先生の本が並んでます。

はるか

はるか

まだお会いしたことがなかったのですが、Twitterで時々関わらせていただいたりして、勝手に親近感もってました。

すごいのは、いろんなタイプの家族を描き分けられていて、よっていろんな立場の子ども達が出てくるんです。

私のお気に入りは、車夫シリーズかなぁ。

私にとっての宮下恵茉先生

そして宮下恵茉先生は、現在5つものシリーズ(文庫など)を持ってらっしゃる方で、

Twitterを拝見していると、お仕事もプライベートもほんとに魅力的なんです。

そして、ストイックでもあります。

はるか

はるか

私の中で宮下先生は、「キュン」と「キュンキュン」と「準キュン(私の造語)」を、絶妙な配分とタイミングで描かれる方で、

何人の女の子達が読後放心状態になったか……。

いとう先生もおっしゃっていたとおり、宮下作品は導入でガッツリ心つかまれるんですよね。

はるか

はるか

私のお気に入りは、こちらかな。

いとうみく先生・宮下恵茉先生!作家を志すきっかけ・創作の仕方

今回、対談を拝聴し、お二人の「児童文学を書くようになったきっかけ」や「物語の書き方」などをお聞きし、

けっこうちがうものだなぁと、おもしろく思いました。

いとうみく先生は、お子さんが小さい時に、話して聞かせるために創作を始められたとのこと。

宮下恵茉先生は、ずっと作家にあこがれはあったものの、作家は雲の上の存在でしかなかったそうですが、

高校の先生に児童文学のおもしろさを紹介してもらい、大学で児童文学を学んだことで創作の道に進まれたご様子。

創作の仕方も、いとうみく先生はプロットを立てずに書き始められるそうで、

宮下恵茉先生は(シリーズものということもあるしで)プロットを書いてから執筆されているとのこと。

小説のプロットの立て方!作家の方にいろいろ聞いてみたことと考えたこと

小説のプロットの立て方!作家の方にいろいろ聞いてみたことと考えたこと

小説執筆においてプロットを立てるといいこと5つ(私の場合)

小説執筆においてプロットを立てるといいこと5つ(私の場合)

ご活躍されているお二人。

目の前の作品にただ忠実に、誠実に、丁寧に向き合われいて、書き方のちがいはあってもここは同じ。

また、最後の質問コーナーで「作品との距離の取り方」についての質問がありましたが、

おそらく質問者さんは、書いた作品とそのキャラクターをものすごく愛してらっしゃるゆえに、こんな質問をされたんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。

(Twitterでアマチュア作家さんの中にたまにお見かけするんです。決して悪いわけではありません。)

お二人の先生の答えは、「客観的に見ている」といった感じでしたね。

これ、商業作家さんならではのお答えだったと思います。

もちろん商業作家も、自作やそのキャラクターを愛しています。

でも、大事に育てあげた(書き上げた)作品・キャラクターは、世に出したら「見守るのみ」といった体になるのかと。

そして、客観的に自作を見られなければ、商業作家としてはやっていけない、ということではないでしょうか。(作品数も多いしね)

私自身、デビュー直前のあたりまでは、自作を愛しすぎたことでなかなか新作を書けなかったりもしました。

けれど、デビューしてからは、どこからかやってくる物語を頭で受け止め、腕でそれを書いて形にし、世に出していくという……

キャッチ&リリースが少しは身に付いたように思います。

はるか

はるか

この「客観的」が難しいのですが、そこはまた、別の機会にちがう記事にでも思うことを書いてみようかな。

童話塾in関西!いとうみく先生のお話を聞いて得た創作・デビューのヒント

さて、今回のオンライン講座、創作をする全ての方に大変参考になったかと思います。

まず、いとうみく先生のお話を聞き……

- デビューしたければ、出版社に電話して原稿を送るくらいのガッツがいる

- 上手になるには、情報が必要(「同人」の存在など)

- 「自作の何がだめか?」を追求する

- 「物語」でなく「人」を書こうとしていったらうまくいった

- 幼年ものもYAも、表現方法はちがっても「人を書く」ことには変わりはない

- プロットは書かないけれど、「どんな子が書きたいのかな?」と考えて書く

- キャラクターを描くというよりは、「書いているうちにそのキャラをつかんでいく」

- おもしろいと思ったもの、気になる言葉なんかもスマホにメモする⇒それからネタ帳に書き写す

- 書くことは、生活!

ってなことを私はつかみました。

箇条書きですみません。

講座を拝聴しながらスマホでメモをとってたそのままです(笑)←腕に赤子を抱きつつ、なので一部聞けてないとこもある

中でも「主人公達を書きながら解き明かしていく」といったスタイルの書き方、

私もそのタイプなのでうんうんうなずきながら聞いていました。

童話塾in関西!宮下恵茉先生のお話を聞いて得た創作・デビューのヒント

つづいて、宮下恵茉先生のお話から……

- 投稿活動を始めた時は「枚数さえ合えば」という感じだったが、傾向と対策を練り、確実にデビューできる賞を選んだ

- 取材もするし、資料もたくさん読むが、それを作品にひけらかさない

- 導入(つかみ)を重視する

- エンタメではとにかく主人公に行動させ(場面を動かす)、読者にページを次々めくってもらえるような工夫をする

- シリーズものでは、何巻までつづくか、または何巻で終わるかわからないので伏線の匙加減ができるように

- 絵に描いた時に「かわいい!」と思ってもらえるようなアイテムを出す

- 新聞から創作のきっかけを得ることが多い

- 脚本口座、短歌教室で学ぶ

- 宮下先生はマルチタスクの天才・とってもアクティブである

- 書くことは、生きること!

とのことです。

こちらも箇条書きですみません。

創作、仕事にかける情熱に感激しました。

シリーズを書く際の伏線のはり方は、まさしくプロの技!

引き延ばせる伏線と、そうしなくてもいい伏線を1巻に落とし込んでおくという技術。

これ、長編を書いたことがある方ならわかるでしょうが、ものすごくセンスがいるというか、

言葉ではうまく表せない技なんですよね。

おそらく、一つ一つの作品に真摯に向き合ってこられたからこそ身につけられたものなんじゃないかと。

はるか

はるか

私も、それ目指してがんばりたいな。

童話塾in関西!いとうみく先生・宮下恵茉先生、お二方がされているプロとしてのスタイル

さて、お二人が共通して持ったらっしゃったスタイルは、こちら。

- 落ち込んだ時も、必ず書く

- 書くことで励まされてる

- ノルマを決めている

- 自分を律しないとプロはできない

- 書くことが好き

こんな感じでしょうか。

ノルマを決めるってのは、私もほんとにそうだなと思いました。

私のノルマはお二人のノルマと比べ物にならないくらい少ないものですが、

それであっても、あると「がんばらなきゃ!」とか「やらなきゃ!」と思いますし、やりたくて体が動きます。

その積み重ねで作品はできあがり、本ができあがっていくんですよね。

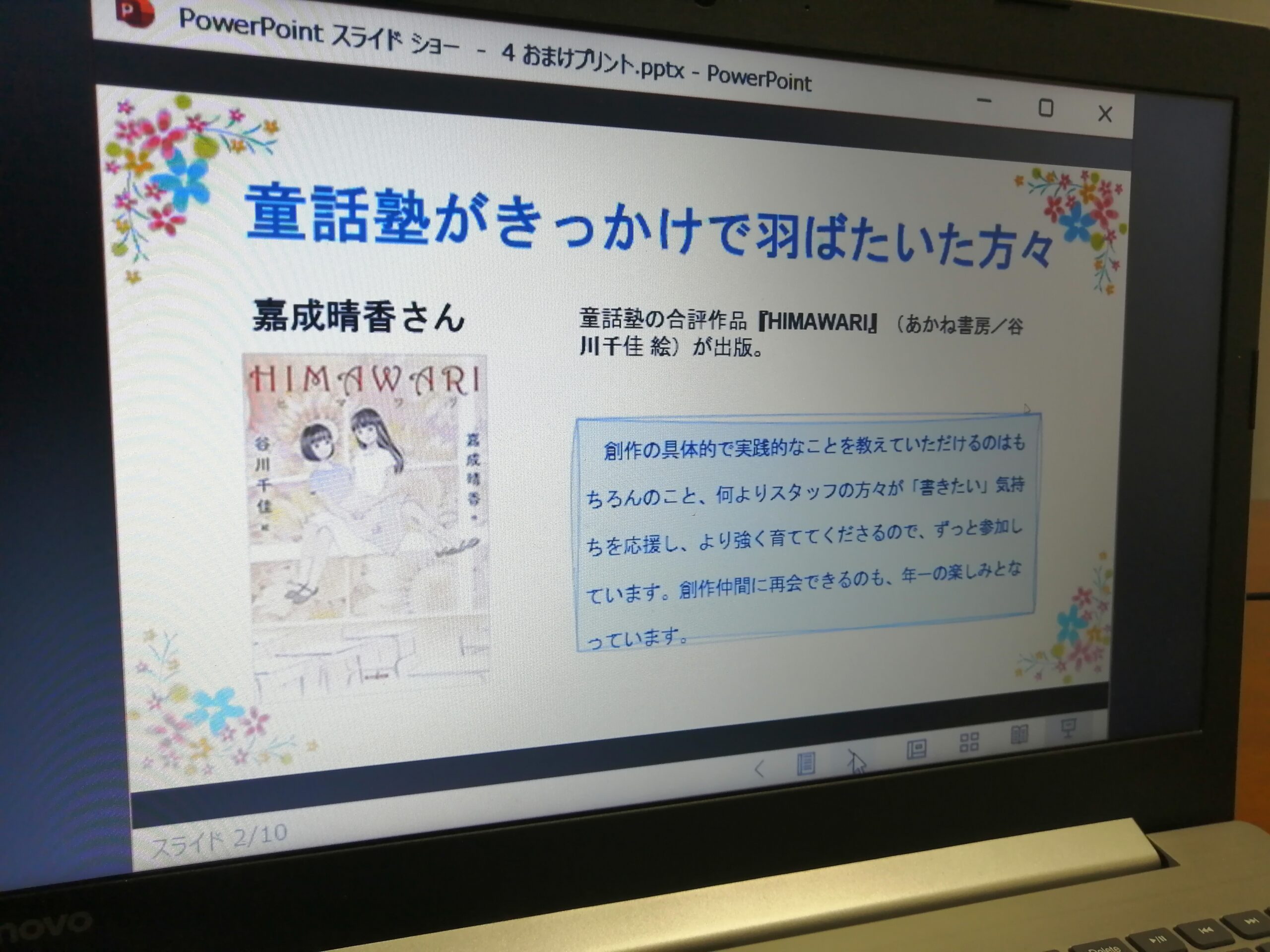

第10回童話塾in関西の「おまけプリント」に載せていただきました!

講座の最後に、毎年恒例の……いつもなら紙で配布されるものなんですが、「おまけプリント」のスライドを流してくださいました。

今回、私の拙著も紹介したいただきました!!

こちらが紹介していただいた拙著『HIMAWARI』です!

童話塾がきっかけ(たしか、プロットの作り方、の回)で出版された本が、私の他にも何冊も紹介されました。

はるか

はるか

現役の作家さん達が委員や講師をしてくださって、手取り足取り教えてくださるんですから、

今考えてもものすごい贅沢な講座ですよね……。

ありがとうございました!!

童話塾in関西は今年で終わり!これまでありがとうございました!

お二人がテンポよく、楽しくお話してくださったので、とっても聞きやすく、充実した2時間でした!

児童文学作家を目指す方はもちろん、一般小説を書かれている方も、すでに作家の方にとっても、実り多い講座だったと思います。

2時間、あっという間でした!

私にとっても、書くことは生きる術、です。

これからもがんばろう。そう思えました。

最後になりましたが、準備してくださった委員の先生方、いとうっみく先生、宮下恵茉先生、本当にありがとうございました!

童話塾in関西は、今回をもって終了とのこと。

ものすごく寂しいですが、今まで教わったことを糧に、今後も執筆をつづけようと思います!

※このブログに書いたものは私が感じたもので、実際話された先生方の実情とちがうこともあるかもしれません。すみません。

大きなまちがいはないんじゃないかなと思うのですが、私の勘違いやミス等ありましたら、お知らせくださると幸いです。

コメントを残す